【2025年新入社員奮闘記1】電気なし、刷毛一本。染め体験で知った職人技のすごさ

4月に入社をしました新入社員のキタクボです。

これまでは、旗や幕はもちろん、染めや刺繍、そのほかモノづくりに関わる機会はほとんどなく過ごしてきました。

現在は日々たくさんの経験を通じて、一人前になれるように知識を吸収し、成長中です!

弊社では新入社員研修の一環で、京都の染工場さんにて染め体験研修があります。

今回は今年1月入社のタナベさんと、キタクボの2名で参加をさせていただきました!

本日はそちらについてご紹介していきます。

初めての染め体験

お世話になった染工場さんでは、昔ながらの染め方から、プリント技術の向上により可能になった昇華転写という新しい手法まで幅広く取り扱っておられます。

まずは染めの行程や歴史など、基礎の説明を受け、工場内の見学をさせていただきました。

工場内には、染めの型を作る機械、昇華転写の機械、たくさんのPCと、私が想像していた以上にたくさんの大型な機械があり、実際に目の当たりにすると圧倒されました。

見学のあとには、ずっと楽しみにしていた体験の時間です!

今回体験をしたのは、昔からの手法。

図柄に糊を置きそこには染料が入らないようにした上で、布全体に刷毛で染料を広げて色をつけていきます。

昔ながらの染め方なので当然なのですが、今回体験する行程では電気を一切使わないと聞いて驚いてしまいました。

まずは糊置きから

最初に糊置きの体験をさせていただきました!

糊置きの手順は以下の通りです。

- 図柄の型の上から薄く糊を塗り広げて、作業台に糊を置きます

- その上に布を乗せます

- もう一度型を使って糊を乗せていきます。

布を糊でサンドイッチするようなイメージです。

始めに工場の方の見本を見せていただいたのですが、プロはケーキにクリームを塗るようにムラなく綺麗に手早く糊を広げておられました!

裏面は薄く、表は厚みを持たせて糊を置くので、糊を広げる際の力加減は異なります。

実際やってみると力の入れ方が難しくなかなかうまくできません。

時間がかかればそれだけ糊も固まってくるので、薄くなりすぎたり、厚くなったりと、なかなか均等に塗り広げることができません!やはり一朝一夕でできるようなものではないんだなぁと技術の高さを身にしみて感じました。

(↑糊置き作業体験)

次は「染め」の行程で染料を塗り拡げていく

糊置きの次は、ついに染めの体験です。

- 染料が入ったバケツに刷毛を浸し、染める布に縦に塗り広げていきます。

- 縦に塗り広げた染料を横へ広げていきます。

以上を全体に染料が広がるように繰り返します。

最初は刷毛がたっぷりと染料を含んでいますが、広げていくうちに染料が少なくなればかすれ、塗りムラが生じていきます。

さらに手前は塗りやすいですが手元からはなれたところはなかなか刷毛が届かず、手早くうまく塗れません。

染料が乾いてしまう前に場所を替え、全体に染料を塗ります。

表が塗れたら布を裏返して裏側に染みてきた染料を馴染ませます。

全身を使って動き回りながらようやく一枚を染め上げることができました。

大変な作業でしたが、自分が染め上げた1枚を目の当たりにしたときの感動もひとしおです。

この度の体験を通して、改めて染めにはたくさんの工程と時間がかかっていることに気づかされました。

糊置きも染めも作業自体は染料や糊が乾かないうちに手早く行う必要があります。

しかし、ひとつ作業を終えて次の行程に進むときにはしっかりと乾燥させる時間が必要です。

職人さんの高い技術力に感激しました

最新技術や機械を取り入れて、より正確で効率的な作業を行えるようになった部分もあれば、どうしても人の手が必要な工程もあり、職人さんの高い技術力によって支えられている部分があります。

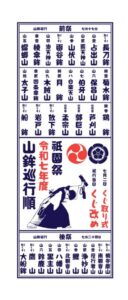

今後、私がお寺や神社で見かけるような大きな門幕などを目にした際には、これだけの大変な行程を経て立派な幕ができていることを思い出すことでしょう。

ご協力を頂きました染工場様へも、こちらの場を借りて改めて御礼申し上げます。

弊社では、オリジナル商品のご相談をいつでもお待ちしております。

紺色一色のシンプルなものから、今回ご紹介したような華やかなデザインのものまで承りますので、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせくださいませ。

=============================

お問い合わせはコチラ↓

または075-221-1500までお電話ください。

=============================

今回のブログは北久保が担当いたしました。