【フレンジ】とは?旗のフチのあのピロピロについて解説します【旗の用語解説シリーズ】

「もうすぐ100周年を迎える大好きな母校に、新しい校旗を贈りたい!」

「主催しているスポーツ大会、かっこいい優勝旗があればもっと盛り上がるはず!」

明治の創業以来、弊社ではたくさんのお客様の熱い想いを聞いてまいりました。

しかし同時に、ほとんどのお客様がおっしゃるのが、

「旗のことはよく知らないので……」

という一言でした。

まずは旗屋のホームページやカタログを見てみよう!と思い立っても、書いてある用語がひとつも分からない……電話で問い合わせをしようにも、何をどうやって聞けば?

そんな風に悩まれるお客様は多いです。

弊社では、旗づくりが初めてのお客様も(そんなお客様こそ!)大歓迎です。

なんでもお気軽にご相談ください。

「強そうな動物の柄がいいな~」

「フチの飾りのピロピロが取れちゃった。直せる?」

「予算○○円以内で、かっこいいの」

ざっくりしたイメージで構いません。ご希望をお聞かせいただければ、旗のプロが全力でご提案いたします!

とはいえ、旗についての予備知識があれば、もっと素敵なイメージが膨らむはず。

ということで弊社ブログでは、旗を構成するさまざまなパーツについて、不定期にご紹介してゆくことになりました!

今回は、校旗・優勝旗の名脇役「フレンジ」をご紹介します。

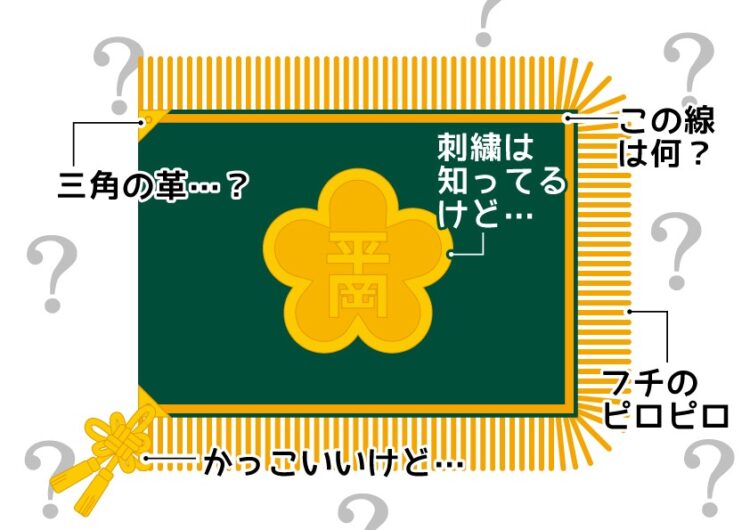

「旗についてるフチのピロピロ」ことフレンジ

「フレンジ」とは、校旗や優勝旗のフチについているこれのこと。

旗全体を美しく飾り、主役のデザインを引き締める大切なパーツです。

その色や素材にはたくさんの種類があり、旗本体の用途や絵柄に合わせてお選びいただけます。

組み合わせは無限!各種フレンジをご紹介

ここからは、さまざまなフリンジを紹介します。

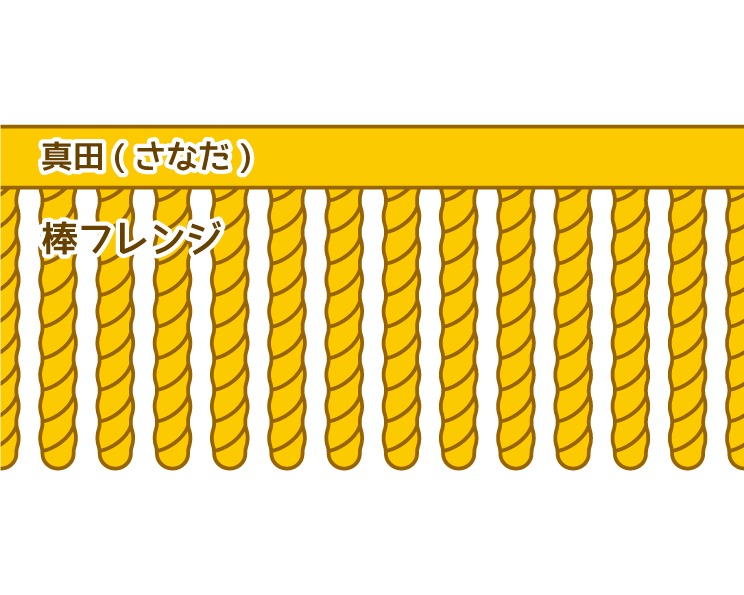

真田付き 棒(さなだつき ぼう)フレンジ

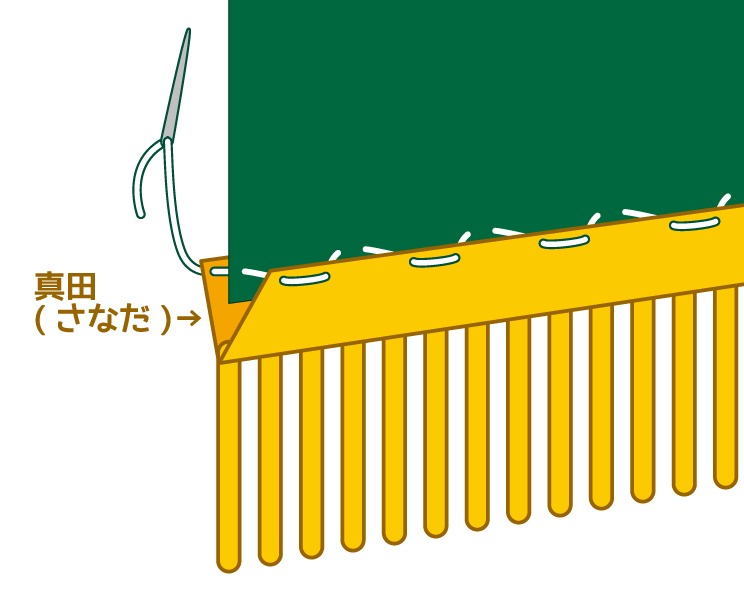

「棒フレンジ」と呼ばれるひも状の飾りに「真田」というテープ状のパーツがついた、最もシンプルなフレンジです。

真田は図のように二枚に分かれており、旗本体を挟み込むようにしてきれいに縫いつけることができます。

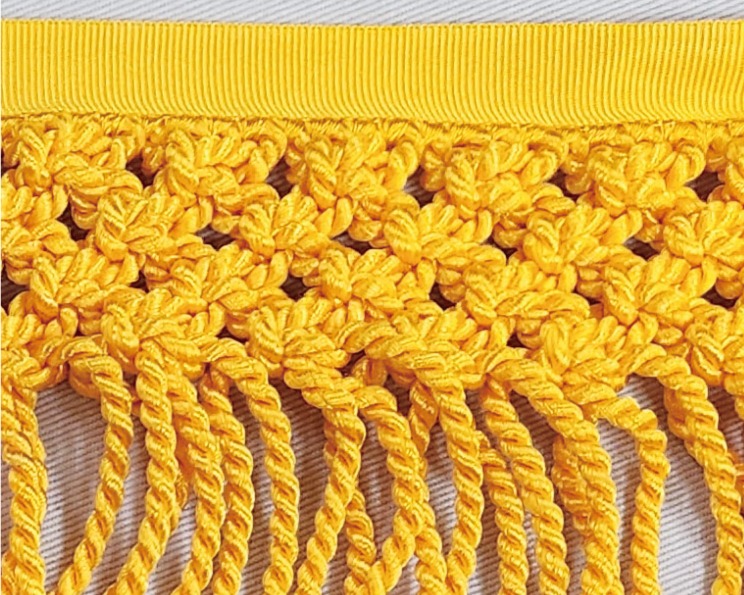

真田付き四段七宝編み(さなだつき よだんしっぽうあみ)フレンジ

「七宝」と呼ばれる飾り編みが特徴的なフレンジ。

こちらは真田がついたタイプです。

七宝編みのぽこぽことした編み目が四つ並んでいるので「四段七宝」と呼ばれています。

※七宝部分の幅がせまい「二段」もあります。

関東式四段七宝編み(かんとうしき よだんしっぽうあみ)フレンジ

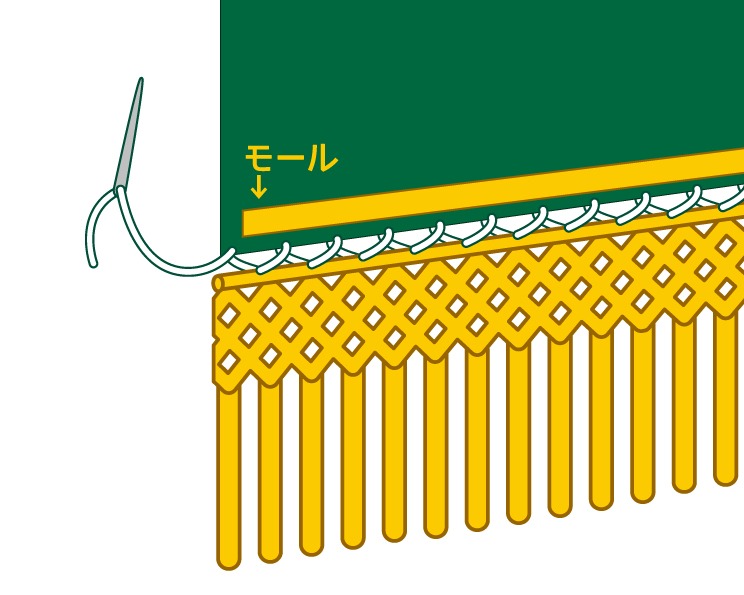

四段七宝編みフレンジのうち、真田のついていないタイプ。

こちらは真田付きのものと違い、ミシンで一直線に縫うことができません。

仕立ての職人さんの手で一針ずつ丁寧に縫いつけてゆきますが、旗用の生地は固いのでかなり大変です。

真田がない分かなりすっきりした仕上がりになるので、テープ状の飾り「モール」をつけて全体を引き締めるのもおすすめです。

二重別七宝(べつしっぽう)フレンジ

帯状の七宝編みと棒フレンジを縫い合わせるタイプです。

上の編みフレンジに比べて七宝の編み目が繊細なので、全体的にシックな印象の旗に仕上がります。

旗本体と七宝、七宝と棒フレンジを順番に縫い合わせる必要があるので、通常の二倍の手間をかけて丁寧に仕上げます。

形だけでなく、色味や素材によっても印象を変えることができます。

金茶(きんちゃ)

明るく元気な山吹色です。

金色(きんしょく)

「きんいろ」ではありません。落ち着いた上品な黄土色です。

総金糸

その名の通り、全体が金糸でできた豪華なフレンジ。光を受けるとキラキラ輝きます。

中でも「本金糸」製のものは、50年たっても輝きが褪せません。

黒

敬弔旗(けいちょうき)のような、弔事のための旗によく使用されます。

別染

お客様のご希望の色に染めてお作りするオリジナルのフレンジ。

弊社でお作りした深紅の大優勝旗のフレンジは、唯一無二の紫色です。

参照:夏の甲子園「3代目 大優勝旗」のご用命を賜りました【マスコミ掲載】

ホタル

金茶や金色・別染めのベースに金糸が織り込まれ、ホタルのようにさりげなく光ります!

この記事をご覧になる前にイメージされていたより、色も形もバリエーション豊かだったのではないでしょうか?

しかし、今回ご紹介したのはあくまでメジャーな仕様のものばかり。

皆様の身近に、弊社スタッフも出会ったことのない珍しいものが眠っているかもしれません。

今回は、旗のデザインをきりっと引き締める「フレンジ」についてご紹介しました。

これからも、旗をつくる様々なパーツについてご紹介してゆきます。

皆様の「こんな旗が作りたい!」のヒントになれば幸いです!

=============================

お問い合わせはコチラ↓

または075-221-1500までお電話ください。

============================

今回のブログは上田が担当いたしました。